Le lecteur, d’habitude, n’est pas l’objet d’une machination ourdie par l’auteur.

(Eco, 1985:115)

La prudence avec laquelle Umberto Eco formule cette affirmation est bienvenue puisqu’il semble que certains auteurs de fiction aient pris un malin plaisir à proposer au lectorat des livres piégés, des mécaniques narratives retorses qui laissent dubitatif quant à la bonne foi de leurs créateurs. De tels ouvrages peuvent, nous le verrons, être considérés à juste titre comme des machinations à l’égard du lecteur ou de l’institution littéraire. Celui qui s’y frotte, en amateur ou en érudit, est confronté à la parole douteuse de narrateurs peu fiables, à la mise en scène de savoirs érudits, à quantité de détails narratifs dont le but est davantage de convaincre d’une réalité factice que de guider la lecture.

Ces auteurs sont toutefois loin d’avoir de mauvaises intentions. Leur objectif n’est pas de berner le lecteur en le trompant, mais de proposer une alternative à la lecture (et à la forme traditionnelle du livre, du moins telle qu’on l’entend depuis le XIXe siècle), un «jeu» littéraire qui reconditionne quantité de formules classiques tacitement acceptées. Le lecteur le plus malin parviendra à éviter ces écueils et retirera une forme de leçon de cette expérience déroutante. C’est précisément cette faculté qu’a le lecteur de comprendre plus ou moins rapidement que l’auteur cherche à tromper sa vigilance qui nous intéresse ici. L’entente tacite qui se tisse au fil de la lecture est l’un des intérêts marquants de certaines des œuvres les plus singulières de la littérature, comme S. ou le Codex Seraphinianus, et a donné lieu à des exercices de style tels que Houses of Leaves, Pale Fire ou La caverne des idées, dont le sérieux de la proposition est beaucoup plus probant qu’il n’y paraît au premier abord. Je nommerai cette entente «pacte ludique», sur la base du célèbre pacte de lecture de Philippe Lejeune (Le Pacte autobiographique, 1975) dont elle est une digression. Je tenterai de démontrer le fonctionnement et la pertinence de ce pacte tout au long de cet essai.

S’il s’inscrit en complément du pacte de lecture, le pacte ludique n’a pas tout à fait la même matrice. Nous verrons en quoi diffèrent les mécaniques paratextuelles des œuvres où le lecteur consent au pacte ludique, de même que les mécaniques d’actualisation de la compétence encyclopédique (toujours selon Umberto Eco) qui oriente la lecture d’une manière fort différente à ce que le lecteur est habitué de mobiliser lorsqu’il lit une œuvre telle qu’on l’imagine, traditionnellement.

Paratexte et compétence encyclopédique: matrice du pacte ludique

Au premier abord, la question du paratexte comme instrument fondateur du pacte ludique ne diffère en rien de ce que propose Lejeune dans Le pacte autobiographique. Avant même de considérer le contenu diégétique du livre, c’est avec les éléments sémantiques du paratexte que le lecteur établit un premier contact. Il contemple le titre de l’œuvre ainsi que le nom de son auteur et approfondit son examen par la description donnée en quatrième de couverture. La formulation canonique de Genette définit le paratexte comme étant «ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs […] un seuil [qui] offre à tout un chacun la possibilité d’entrer, ou de rebrousser chemin. [Une] “Zone indécise” entre le dehors et le dedans». (Genette, 1987:7-8) Zone indécise, certes, mais zone où le lecteur moyen s’attend à trouver un certain nombre de certitudes qui lui permettront d’établir un horizon d’attente raisonnablement circonscrit (quitte à le nuancer au fil des pages) et ainsi mettre en branle sa lecture. Ces attentes, comme les appelle Jauss (1978) validées par la figure de l’auteur qui plane au-dessus du livre, constituent le socle du pacte de lecture. Pour Lejeune, ce contrat est primordial par rapport à l’attitude que le lecteur adoptera face au contenu de l’œuvre.

On voit d’ailleurs l’importance du contrat, à ce qu’il détermine en fait l’attitude du lecteur: si l’identité n’est pas affirmée (cas de la fiction), le lecteur cherchera à établir des ressemblances, malgré l’auteur; si elle est affirmée (cas de l’autobiographie [textes référentiels]), il aura tendance à vouloir chercher les différences (erreurs, déformations, etc.). (Lejeune, 1996:26)

L’approche du paratexte par les lecteurs n’est jamais uniforme et totalisante. Genette l’a découpé en deux grandes zones: épitexte et péritexte. L’épitexte concentre les informations qui se trouvent «hors» du livre: titre, sous-titre, nom de l’auteur, illustration, quatrième de couverture, bandeau publicitaire, blurb, etc. Nous l’avons dit, c’est le premier contact que le lecteur entretient avec une œuvre. L’esprit du lecteur qui remarque le sous-titre «polar» sous le titre d’une œuvre de Stieg Larsson active inconsciemment un certain nombre d’éléments préconçus quant à ce genre. Il sait, de par ses lectures préalables, distinguer le polar, un genre relevant de la fiction, d’une autobiographie, nécessairement référentielle1 parce qu’il en aura lu lui-même, ou qu’il aura appris les différences fondamentales entre ces deux genres. Il sait aussi que certains éléments thématiques (meurtre, enquête, complot, traîtrise, etc.) constituent le moteur discursif de ce genre et risquent d’être mobilisés dans la diégèse. Et le lecteur «devine» tout cela avant même d’avoir pris connaissance de la première page du roman.

Le péritexte, quant à lui, héberge à l’intérieur du livre la préface, la postface, les notes de bas de pages, commentaires et autres glossaires qui encadrent la diégèse. Ces informations viennent consolider le pacte de lecture. Si l’œuvre que je consulte est dépourvue de sous-titre, je peux me référer à une certaine connaissance structurelle2 des livres pour distinguer la structure romanesque d’une encyclopédie médicale. Ainsi, un découpage du texte en rubrique, la présence de photographies, de blocs de citations et de renvoi intertextuel pointe vers le magazine traditionnel, alors qu’une simple division en chapitre et l’absence de commentaire indique qu’il s’agit potentiellement d’un roman. Pour Lejeune, toute la lecture d’une œuvre repose sur ces codes paratextuels:

[…] cette frange du texte imprimé, qui, en réalité, commande toute la lecture (nom d’auteur, titre, sous-titre) nom de collection, nom d’éditeur, jusqu’au jeu ambigu des préfaces) […] Les variations dans le temps de ces codes […] feraient apparaître beaucoup plus clairement qu’il s’agit de codes, et non de choses «naturelles» et universelles. (Lejeune, 1996:45)

Les codes paratextuels se sont peu à peu fixés depuis le XIXe siècle, parallèlement aux évolutions de la figure de l’auteur et du marché du livre. C’est de là que nous vient la « figure traditionnelle » de ce qu’est un livre dans l’imaginaire collectif. Ces codes semblent aujourd’hui immuables (du moins, en apparence). Cette grande stabilité formelle a permis à plusieurs générations de lecteurs d’accumuler des savoirs sur l’organisation des textes et la manière de les appréhender. Ces connaissances implicites, j’accepte en tant que lecteur de les mobiliser et de les actualiser tout au long de ma lecture dès lors que j’acquiesce au pacte de lecture. Umberto Eco théorise la compétence encyclopédique dans Lector in Fabula:

Pour actualiser les structures discursives, le lecteur confronte la manifestation linéaire au système de règles fournies par la langue dans laquelle le texte est écrit par la compétence encyclopédique à laquelle par tradition cette même langue renvoie. Ce système complexe, [nous le définirons] comme compétence encyclopédique […]. (Eco, 1985:99)

Ainsi, lorsque Lejeune avance que le paratexte est la «frange du texte qui commande toute la lecture», c’est précisément parce qu’il est la première instance à activer les connaissances génériques du lecteur. Je sais avant même d’avoir ouvert le livre que je lirai un récit de science-fiction écrit par un écrivain du nom de Kim Stanley Robinson. Pour avoir lu d’autres romans du genre auparavant je sais que certains archétypes ou certaines situations mettront en branle, dans mon esprit, un ou plusieurs frames (Eco, 1985) prédéterminés. Partant entre autres de cette idée, Karl Canvat affirme que: «La lecture d’un texte […] est une activité qui consiste à prélever sélectivement des éléments micro ou macrostructurels, à les transformer en indices signifiants et à établir une (ou des) hypothèses de sens.» (Canvat, 2007) Il serait bien sûr réducteur de limiter l’acte d’actualisation aux seuls éléments paratextuels d’un ouvrage. L’actualisation permise par la capacité encyclopédique du lecteur touche toutes les composantes du texte, à commencer par l’ensemble des signes qu’il contient. Le paratexte n’est que l’une des variables prises en compte (aussi importante qu’elle soit dans notre examen) et tout ne saurait évidemment être paratexte à l’intérieur d’un livre.

Le pseudo: rouage fondamental du pacte ludique

Lorsqu’on aborde une certaine frange de la littérature fictionnelle, on remarque que cette relative stabilité des conventions paratextuelles (et donc la capacité d’actualisation qui en découle) ne résiste pas toujours aux manœuvres créatrices de certains auteurs. Celui qui ouvrira pour la première fois un exemplaire du Codex Seraphinianus (Luigi Serafini, 1981) constatera qu’il lui est impossible d’actualiser de quelque manière que ce soit la matière discursive qui lui est présentée. La langue dans laquelle est rédigé l’ouvrage est totalement étrangère à qui que ce soit (et, pour autant que l’on sache, à l’auteur lui-même). C’est par le péritexte, c’est-à-dire par les illustrations et la disposition tabulaire plutôt que linéaire du contenu «textuel», qu’un certain degré d’actualisation du contenu de l’œuvre devient possible et que le lecteur en tire du sens. Dans ce cas de figure, le discours porté par le paratexte acquiert, dans le processus de lecture, une importance disproportionnée par rapport à la matière lexicale qui, dans un ouvrage «normal», serait prédominante.

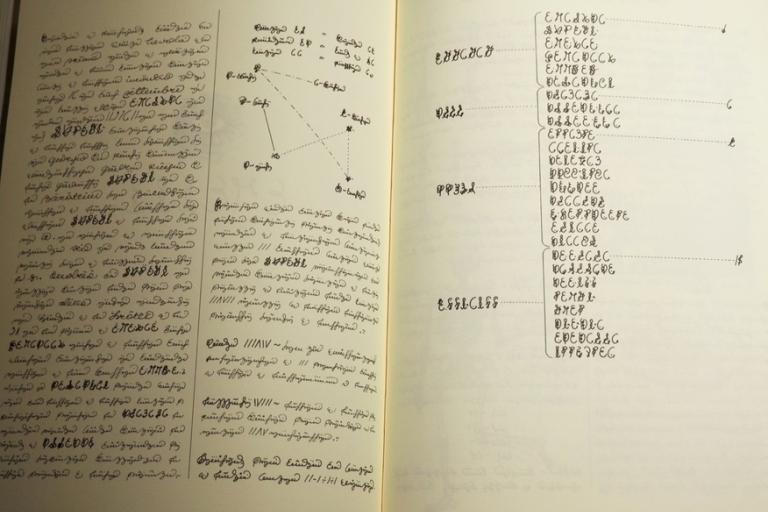

Figure 1

Pages tirées du Codex Seraphinianus. Il nous est impossible de tirer quoi que ce soit de la langue employée par l’auteur supposé de cet ouvrage. Sur la page de droite, l’organisation tabulaire de l’information permet de deviner qu’il s’agit d’un index ou d’une table des matières.

Dans S., de Doug Dorst et J.J. Abrams, c’est l’épitexte qui, le premier, est fictionnalisé: le lecteur, lorsqu’il rompt le sceau3 du coffret qui contient le livre, n’accède pas à un livre qui s’intitule S., mais plutôt au Bateau de Thésée, du supposé écrivain V. M. Straka. L’épitexte de ce nouvel ouvrage reprend de manière très fidèle les caractéristiques d’un vieil exemplaire de roman tiré d’une collection de collège américain (tache de café incluse!).

Seul un sceau sépare le monde référentiel de l’œuvre pseudo-référentielle. L’illustration d’un singe pourrait-elle représenter la part facétieuse (et donc ludique) du travail des auteurs?

Le lecteur devine rapidement la nature xénoencyclopédique du Codex. Ce concept, développé par Richard Saint-Gelais dans l’Empire du pseudo, se résume ainsi:

Le lecteur n’a d’autre choix [en science-fiction] que de procéder à des réajustements encyclopédiques: ajouts, retraits ou altérations rendent alors impossible une identification stricte de l’encyclopédie préalable du lecteur et de celle supposée ou présupposée par le texte, c’est-à-dire ce qu’on appellera la xénoencyclopédie. (Saint-Gelais, 1999:140)

Les auteurs de S., quant à eux, s’évertuent à faire passer pour véritable (ou référentiel) ce qui relève du domaine de la fiction. Dans les deux cas, le lecteur voit son encyclopédie se buter à des efforts de pseudo-érudition. Est-ce à dire que cette érudition agit comme une posture formelle à l’intérieur d’un faisceau de récits? Pour répondre à cette question, il faut considérer que la position des lecteurs et des auteurs vis-à-vis du savoir s’inscrit dans un long cheminement culturel. Dès le XIXe siècle, «[c]’est contre la tradition et la tyrannie qu’elle exerce sur l’imagination que l’érudition est condamnée.» (Piéguay-Gros, 2009:13) Le romantisme reproche à l’érudit son accumulation de savoirs inutiles et désuets, et surtout sa coupure avec le monde sensible. C’est à travers le livre que l’érudit expérimente les sensations et les sentiments du vivant:

[…] le défaut d’expérience est souvent symbolisé par la réclusion dans un cabinet d’études ou dans une bibliothèque […] Le rêve d’un savoir universel que l’on pourrait entièrement posséder et qui tiendrait lieu de toute expérience est tourné en dérision. (Piéguay-Gros, 2009:30)

La quête du savoir, tout comme sa possession, est jugée de manière négative. Michel Foucault fait un constat similaire lorsqu’il examine la place de l’érudition dans La tentation de Saint-Antoine, de Gustave Flaubert. Ainsi, à propos de la «scène des hérésiarques», qui se compose d’une forte somme d’influences littéraires et artistiques, Foucault affirme que:

[…] le XIXe siècle a découvert un espace d’imagination dont l’âge précédent n’avait sans doute pas soupçonné la puissance. Ce lieu nouveau des fantasmes, ce n’est plus la nuit, le sommeil de la raison, le vide incertain ouvert devant le désir: c’est au contraire la veille, l’attention inlassable, le zèle érudit, l’attention aux aguets. Un chimérique peut naître de la surface noire et blanche des signes imprimés, du volume ferme et poussiéreux qui s’ouvre sur un envol de mots oubliés; il se déploie soigneusement dans la bibliothèque assourdie, avec ses colonnes de livres, ses titres alignés et ses rayons qui la ferment de toutes parts, mais bâillent de l’autre côté sur des mondes impossibles. (Foucault, 1974)

Dès lors que l’érudition dans la littérature relève de l’attitude autant que de l’outil, on comprend comment elle peut influencer l’encyclopédie du lecteur. Le Codex Seraphinianus, de par son titre, suppose une vocation intellectuelle de vecteur de savoir. Rapidement toutefois, le lecteur comprend qu’il ne pourra rien tirer de concret de cette somme érudite, sinon la cartographie d’un monde imaginaire (qui n’est pas sans partager certains éléments avec le nôtre, ce qui permet justement d’effectuer un ersatz d’actualisation.)

Le pacte de lecture, lorsque confronté à ces pseudo-éruditions, rencontre un premier écueil, parce que les savoirs qui découlent des signes qui composent l’œuvre entrent en concurrence avec l’encyclopédie que le lecteur a cru bon mobiliser lorsqu’il a abordé l’œuvre. L’auteur propose donc au lecteur, implicitement et à la manière d’un «piège encyclopédique» (Saint-Gelais, 1999 : p. 173) de se rabattre sur une xénoencyclopédie propre à l’univers qu’il construit. Rappelons que cette xénoencyclopédie est la somme des savoirs supposés ou présupposés par le texte de laquelle elle émane.

En nous basant sur L’Érudition imaginaire, de Nathalie Piégay-Gros, et l’Empire du pseudo, de Richard Saint-Gelais, nous pourrions distinguer deux types principaux de pseudo-érudition en littérature fictionnelle. Ces éruditions fictionnelles viennent se heurter à l’érudition référentielle, qui constitue les savoirs objectifs et vérifiables dont sont composés nos édifices intellectuels:

• L’érudition imaginaire: mise en scène de savoirs fictifs tirés d’un univers fictionnel et qui s’assument comme tel. (Ex: la psychohistoire du professeur Hary Seldon, dans Le cycle de Fondation; le contenu du Codex Serafinianus.)

• L’érudition pseudo-référentielle: Mise en scène de savoirs fictionnels tirés d’un univers fictionnel, mais qui feignent d’être réels.

Ces deux catégories peuvent bien sûr se croiser à des degrés divers à l’intérieur d’une même œuvre. Il n’y a pas lieu de douter de la bonne foi d’un essayiste lorsqu’il emploie le mot «xénarthres» dans son plus récent texte. Il en va tout autrement si le lecteur découvre que l’essai en question est le fruit d’un savant issu d’une civilisation extraterrestre connue sous le nom de « Xénarthre » et s’intègre dans le corpus d’un auteur de science-fiction populaire.

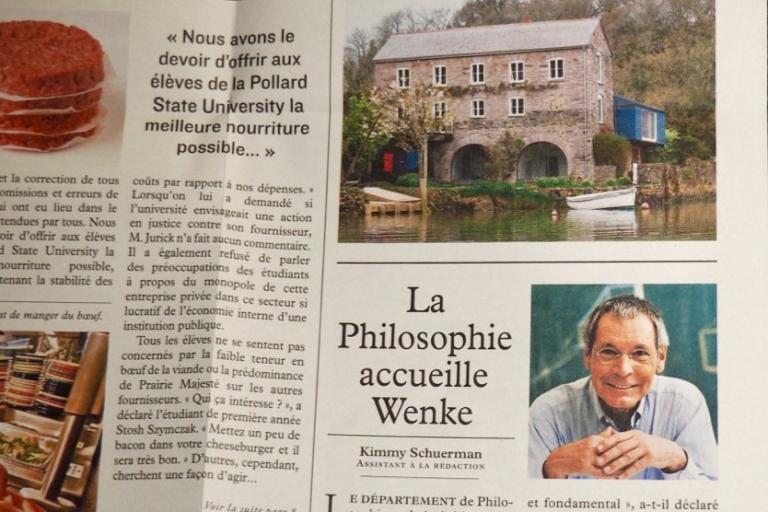

Ces croisements érudits impactent le lecteur dès qu’il entame la lecture de S.: il n’accède pas au livre qu’il escomptait lire, mais bien au Bateau de Thésée. Dans les deux cas, aucun sous-titre ne vient aider à établir un horizon d’attente, dont l’élaboration devient pour le moins vague. Une aura de mystère plane –ce qui, à bien y penser, sert fort bien le livre. À travers les pages de ce dernier sont insérés de nombreux artefacts qui sont utilisés comme «preuves» dans l’enquête que mènent Jen et Eric, deux étudiants en quête de l’identité du mystérieux V. M. Straka. Ils sont d’ailleurs à l’origine de la correspondance narrative marginale qui ponctue le Bateau de Thésée. Prenons pour exemple une copie du journal universitaire The Daily Pronghorn, qui annonce l’arrivée du professeur et philosophe «Marvin M. Wenke de l’Université Stennett [qui] a remporté le prestigieux Prix de Philosophie MacInnes en 2011 pour son livre Êtes-vous un tore?: Formes de soi, dans lequel il appréhende l’identité par rapport au concept de géométrie plutôt qu’au langage.» (Doug Dorst, J.J. Abrams, 2013) La construction pseudo-réaliste du roman conduit à considérer ces informations comme étant de nature encyclopédique, donc véridiques et, de ce fait, peut induire le lecteur en erreur. Un bref passage dans un moteur de recherche nous confirme toutefois qu’il n’existe aucun professeur Wenke, aucune université Stennett, pas plus que de Prix de Philosophie MacInnes ni de livre intitulé Êtes-vous un tore? La pseudo-non-fictionnalité à l’œuvre infiltre l’encyclopédie du lecteur qui croit, à première vue, que tout ceci est très crédible. De même, un lecteur inconscient de la nature fictionnelle de V.M. Straka, l’auteur du Bateau de Thésée, (parce qu’il aurait, par exemple, accédé au récit métadiégétique sans préalablement manipuler le boîtier de S.) ne serait pas en mesure d’actualiser le discours ainsi que son co-texte de la même manière qu’un lecteur averti. Le jeu entre le réel et le fictionnel est bien mené.

Figure 2

L’architecture pseudo-référentielle du Bateau de Thésée s’étend aussi aux artefacts insérés à l’intérieur du livre et présentés comme des documents attestant les propos des étudiants-enquêteurs Jen et Eric. On remarque que les auteurs ont recréé l’ensemble d’un journal simplement pour justifier un acte de vandalisme qu’Eric s’autoattribue dans la métadiégèse.

Qui suppose des savoirs pseudo-référentiels acceptera qu’il se développe en parallèle, consciemment ou inconsciemment, une pseudo-encyclopédie constituée de ces savoirs. Là où l’on reconnaît d’emblée la xénoencyclopédie comme fictive (personne ne peut réellement croire qu’il existe vraiment une discipline de la psychohistoire comme le propose Hari Seldon dans Le cycle de Fondation), la pseudo-encyclopédie de S. se construit au fil de la lecture, sur la base d’incohérences et de doutes que le lecteur relève plus ou moins efficacement. L’auteur d’un livre comme S. en est conscient dès le départ (il semble difficile de croire que la construction de cette œuvre soit purement fortuite) et du moment où le lecteur prend conscience de ces mécanismes et les accepte (plus ou moins tôt dans le cours de la lecture), c’est le pacte de lecture initial qui subit lui-même une renégociation. Une partie de ces modifications s’expliquent par ce commentaire de Saint-Gelais sur le pseudo-réalisme:

[…] du fait que les mondes science-fictionnels sont plus ostensiblement imaginaires que la plupart des mondes fictifs, les postulats de complétude et d’autonomie –et, par voie de conséquence, l’idée même de «monde» –ont toujours quelque chose de ludique, de joué. Vu sous cet angle, le pseudo-réalisme ne modifie pas tant le but du jeu que le rôle dévolu au lecteur, à qui il échoit maintenant de transmuer l’incomplétude problématique du récit en complétude (à la fois illusoire et fascinante) du cadre qui lui sert d’arrière-plan. L’«entraînement» des amateurs ne se résume pas à l’acquisition d’une compétence technique qui les aide à traiter les allusions ou les énigmes qui rebutent les néophytes; il s’observe aussi dans la tendance à considérer en des termes fictifs des phénomènes discursifs sur lesquels butent des lecteurs moins aguerris. (Saint-Gelais, 1999:181)

La dynamique ludique de S. est maintenant éventée. Poursuivant ma lecture du Bateau de Thésée, je me surprends à m’attendre à ce que l’auteur veuille me tromper. Chaque nouvelle note marginale qui réfère à un acteur inconnu, chaque note manuscrite insérée entre les pages, attribuée au prétendu auteur de l’œuvre devient la source d’une recherche afin d’en établir la référentialité. Je me perds dans un rhizome encyclopédique qui détaille dates, lieu, preuves plus ou moins fiables, toujours dans ce souci de mimer le réel. Ma lecture n’est en aucun cas la même que lorsque je lis Les frères Karamazov ou Un cheval dans la salle de bain: «[c]’est la raison pour laquelle, a fortiori quand un texte est complexe, la lecture n’est jamais linéaire; le lecteur est contraint de regarder en arrière, de relire le texte, plusieurs fois même, parfois en recommençant par la fin» (Eco, 1985:115). C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne Le bateau de Thésée, qui contient un récit au long court parallèle dans ses marges. Le lecteur peut choisir de l’ignorer lors d’une première lecture, pour s’y consacrer la fois suivante en négligeant cette fois le récit premier. Un niveau supplémentaire du jeu proposé par Dorst à ses lecteurs.

Nous l’avons vu, la lecture traditionnelle implique une actualisation constante en fonction de la compétence encyclopédique. L’actualisation permet entre autres de combler les nombreux non-dits dont est constituée toute hypothèse contenue dans un discours textuel: «[…] Si trop d’éléments résistent à l’hypothèse et n’entrent pas en cohérence avec le sens préalablement construit, l’hypothèse est rejetée –ou du moins dépassée –et remplacée par une autre» (Canvat, 2007). Dans le cas d’œuvres ludiques comme S. ou le Codex, cette actualisation est beaucoup moins évidente, car, d’une part, les non-dits sont beaucoup plus nombreux et d’autre part, l’encyclopédie référentielle ne fonctionne que partiellement, voire pas du tout. L’horizon d’attende «de base» du lecteur se trouve donc constamment remise en question. Le lecteur peine à mettre à profit la dimension comparative de la lecture littéraire: «la lecture littéraire implique une compétence culturelle, qui permet de mesurer la part de conformité, d’innovation ou de subversion du texte» (Canvat, 2007) L’approche du livre en tant qu’objet et sa dimension «manipulatoire» (qui ne se restreint donc pas à la seule lecture des signes) sera donc primordiale à l’établissement du pacte ludique, là où le recours aux connaissances antérieures fait défaut. Samuel Archibald met en opposition la manipulation subordonnée et la manipulation volontaire de l’œuvre.

La manipulation peut être subordonnée à un certain ordre de lecture imposé par le texte et à un certain régime: la lecture-en-progression. Lorsqu’un texte se présente comme une suite réglée de mots et de phrases, de paragraphes et de chapitres, l’activité lecturale peut se limiter à progresser dans le texte en subsumant les gestes manipulatoires à une compréhension fonctionnelle. […] La manipulation volontaire, par opposition, repose sur des choix affirmés et ne peut avoir lieu à l’arrière-plan de l’activité lecturale. Elle peut être induite par les dispositifs tabulaires, visuels ou fonctionnels. Devant la tabularité visuelle d’un magazine […] le lecteur doit décider quand il détachera ses yeux du texte principal pour lire ces fragments enchâssés dans la page. (Archibald, 2009: 131-132)

Difficile de ne pas remarquer une constante entre le Codex Seraphinianus et S.: la manipulation de ces œuvres y est, bien qu’à des degrés divers, toujours volontaire. Le lecteur, pour accéder pleinement à l’œuvre, se doit de la tourner et la retourner, de faire des allers-retours, de manipuler des objets insérés dans l’œuvre, voire d’en sortir complètement pour trouver des ressources intertextuelles. Cette interactivité mue par un texte volontaire semble être une constante des œuvres régies par le pacte ludique.

Pacte ludique: une définition sommaire

De nombreuses autres recherches seraient nécessaires afin de structurer de manière plus convaincante cette idée de pacte ludique. Les observations précédentes nous permettent toutefois de risquer une ébauche de ses principales caractéristiques. Rappelons qu’il s’agit d’une extension du pacte décrit par Lejeune. Le pacte ludique vise à mettre en lumière le fonctionnement d’œuvres qui proposent, par un jeu sur la forme et le contenu, la renégociation de la lecture.

1) Le pacte ludique n’est jamais explicite, comme le serait le pacte autobiographique ou le pacte romanesque. Il est le résultat d’une renégociation du pacte initialement établi lors du premier contact entre l’œuvre et le lecteur. Ce dernier, lorsqu’il découvre certains pièges encyclopédiques ou des mécanismes narratifs qui remettent en question l’idée traditionnelle qu’un lecteur se fait du roman (comme c’est le cas du récit marginal dans Le bateau de Thésée) peut entamer cette renégociation. Cette dernière ne cesse pas avec le franchissement du seuil paratextuel.

2) Le pacte ludique suppose une transgression au moins minimale par l’auteur de l’idée traditionnelle du roman. Il peut par exemple y avoir absence de titre, de sous-titre ou de nom d’auteur (Les jardins statuaires), ou ces derniers éléments seront fictionnalisés (S.). Dans certains cas, une partie ou la totalité de la capacité d’actualisation du contenu passera par le paratexte (Codex Seraphinianus; House of leaves; La caverne des idées) ou une vaste part du récit se situe dans une zone qui n’est normalement pas dédiée à la diégèse (Bateau de Thésée.)

3) Le pacte ludique implique une manipulation du savoir par l’auteur (développement de pseudo-éruditions, qu’elles soient imaginaires ou pseudo-référentielles) dans le but de troubler la compétence encyclopédique du lecteur. L’auteur dispose volontairement des pièges (discursifs, narratifs, encyclopédiques) afin de faire dérailler la lecture. Une xénoencyclopédie viendra (en tout ou en partie) pallier les lacunes de l’encyclopédie préalablement mise à mal par l’auteur. Dans les cas d’œuvres pseudo-réalistes, cette xénoencyclopédie acquerra le statut de pseudo-encyclopédie.

4) Les textes régis par le pacte ludique sont interactifs, suivant la définition de Samuel Archibald. La lecture en est majoritairement volontaire. Dans Le bateau de Thésée, le lecteur est libre de se contenter d’une lecture linéaire et d’une manipulation subordonnée du contenu. Mais la construction du livre l’encourage à se déplacer physiquement dans l’œuvre, à renoncer à la linéarité pour embrasser une approche volontaire.

Je resterai toutefois prudent dans l’édification de cette amorce, car le pacte ludique chevauche de nombreux concepts issus de la théorie littéraire et ses contours sont encore flous. Il va de soi que le pacte ludique, à l’image du pacte de lecture de Lejeune, comporte nombre de nuances dans l’application. Par exemple, la seule question du Lecteur modèle, que je n’ai pu aborder ici, mériterait d’être visitée à l’aune de ces mécanismes ludiques. Entre le seul Codex Seraphinianus et S./Le bateau de Thésée, il existe des degrés d’application qu’il me faudra définir afin d’éviter de catégoriser trop généralement des phénomènes subtils et complexes comme ceux que je viens d’examiner. Une critique légitime pointera également vers la quasi-impossibilité de distinguer le niveau de ludisme entre différentes œuvres (en quoi Point de fuite, d’Hubert Aquin, avec son érudition pseudo-référentielle, serait moins ludique que S.?)

Même si cette idée devait ne pas aboutir, elle a toutefois pour vertu de proposer une réflexion sur l’existence d’une dynamique ludique propre à certaines œuvres qui bouleversent les codes en mettant en scène des savoirs fictionnels, en déstructurant la lecture et en renégociant l’usage formel et traditionnel du livre. Si la littérature, pour certains n’a plus rien de nouveau à offrir, elle réserve encore bien des surprises aux lecteurs aventureux, prêt à considérer dans le paysage littéraire autant les conceptions théoriques que stylistiques et créatives.

- 1. Bien que cette référentialité de l’autobiographie puisse prêter à débat, c’est bien l’acception qu’emploie Lejeune lorsqu’il parle de cette dernière.

- 2. Samuel Archibald, dans Le texte et la technique (p. 132-133), distingue les œuvres linéaires des œuvres tabulaires: l’œuvre linéaire est celle dont la construction se rapproche le plus du roman. Le lecteur n’a qu’à naviguer de ligne en ligne pour suivre le récit. Une œuvre tabulaire, à l’opposé, serait une encyclopédie ou un magazine, découpés en rubriques, serties d’images ou de graphiques qui ne se prête pas tant à une lecture au long court qu’à une navigation. Archibald précise que toute œuvre linéaire est minimalement tabulaire (ne serait-ce que par un découpage en chapitres et la présence d’une table des matières.

- 3. Ce petit morceau de carton a quelque chose de fascinant ; on peut y voir une certaine métaphore du contrat qu’accepte le lecteur au moment d’accéder au contenu du coffret. Celui qui accède au monde fictionnel accepte volontairement de mettre de côté une partie de son savoir encyclopédique afin de bénéficier pleinement des largesses de l’univers fabriqué pour lui et, dans une certaine mesure, avec lui.

Plamondon, Maxime. 2019. Le pacte ludique: outil à l'usage des démystificateurs de complots narratifs. Ludiques. Quand la littérature se met en jeu. Cahier virtuel. Numéro 7. En ligne sur le site de Quartier F http://quartierf.org/fr/article-dun-cahier/le-pacte-ludique-outil-lusag…

CORPUS PRINCIPAL

Dorst, Doug et J.J. Abrams. 2013. S. New York. Mulholland Books.

Serafini, Luigi. 2013. Codex Seraphinianus. Milan. Rizzoli.

CORPUS SECONDAIRE

Archibald, Samuel. 2009. Le texte et la technique: la lecture à l’heure des médias numériques. Montréal. Le Quartanier.

Canvat, Karl. Pragmatique de la lecture: le cadrage générique?. Fabula, la recherche en littérature. URL: https://www.fabula.org/atelier.php?Genres_et_pragmatique_de_la_lecture.

Eco, Umberto. 1985. Lector in fabula ou la Coopération interprétative dans les textes narratifs. Paris. Grasset & Fasquelle.

Piégay-Gros, Nathalie. 2009. L’érudition imaginaire. Genève. Droz.

Piégay-Gros, Nathalie. L’érudition imaginaire. Arts et savoirs. URL: https://journals-openedition-org.acces.bibl.ulaval.ca/aes/306.

Saint-Gelais, Richard. 1999. L’Empire du pseudo, modernités de la science-fiction. Québec. Éditions Nota Bene.