1

Car le réel est en ceci assez semblable aux mauvais écrivains: il a finalement peu à dire, mais donne volontiers à lire.

Clément Rosset, Le réel

Quand j’ai lu pour la première fois René Girard au début des années 1980 (dans un cours donné par André Vanasse sur la poétique de Fiodor Dostoïevski), la portée de ses hypothèses sur le désir triangulaire (Mensonge romantique, vérité romanesque, 1961), ainsi que sur le bouc émissaire et la crise sacrificielle dans les sociétés antiques (La violence et le sacré, 1972; Des choses cachées depuis la fondation du monde, 1978) m’avait fortement impressionné. J’admirais l’efficacité de ses thèses et l’éclairage immédiat qu’elles apportaient sur un état social sur lequel je ne m’étais pas encore interrogé, mais qui a, depuis, pris place au cœur de mes recherches et de mes fictions. Cet état, c’est la crise et la violence qui lui est associée.

Je n’ai pas travaillé sur les sociétés anciennes à la manière de Girard, j’ai opté plutôt pour les formes contemporaines de la littérature et de la culture, mais la notion de crise m'a semblé pouvoir s'appliquer d'une façon tout aussi efficace. J’avais remarqué, par exemple, qu’on ne cessait de la reprendre, cette notion, et de la réintroduire à tout propos: crise du pétrole des années 70, crise de la masculinité ou de la culture lettrée des années 80, crise de la fin du livre des années 90, crise du passage à l’an deux mille, crise économique, crise politique (je donne ces exemples pour montrer le spectre très large de son utilisation). Elle apparaissait vraiment comme un leitmotiv. À tout moment, pour tout sujet, la crise était invoquée, façon de marquer l’urgence d’une situation et la nécessité d’agir. Frank Kermode avait déjà déclaré à cet effet que «c’est une particularité de l’imagination de se croire toujours à la fin d’une ère» (1966; je traduis). Ce à quoi je sens qu’on peut répondre: c’est une particularité de l’imaginaire contemporain de se croire toujours en situation de crise.

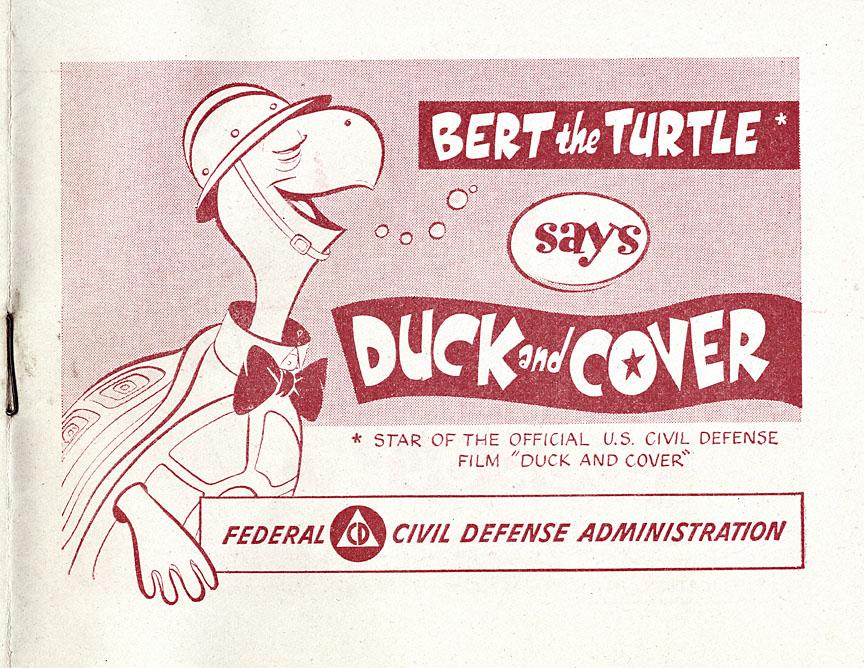

Je me souviens encore quand j’étais jeune –à l’école primaire Saint-Clément, dans Ville Mont-Royal, lieu dont on pourrait aisément dire que la crise ne l’atteignait jamais–, qu’on devait pratiquer les évacuations et les situations d’attaque nucléaire. Nous devions, au déclenchement de la sirène, nous cacher sous nos pupitres, la tête entre les jambes. Il fallait ensuite descendre au gymnase, s’étendre sur les tapis d’exercice. Personne ne comprenait vraiment pourquoi on le faisait. L’idée d’une bombe capable de tout détruire d’un seul coup, non pas dans un film mais dans la vraie vie, était reçue avec scepticisme, teinté tout de même d’une certaine appréhension. Nous vivions dans des temps dangereux, même si ce danger était parfaitement imaginaire. Un effet du discours ambiant. Une façon de comprendre le monde et d’y vivre. Sous le ciel bleu, la crise était noire et profonde. Déjà, elle s'imposait comme le fondement essentiel de notre être au monde.

Le samedi, dans la salle paroissiale juste à côté de l’école, on pouvait passer nos après-midis à voir des films américains. C’est là que j’ai vu La Guerre des mondes, L’homme qui rapetissait, L’étrange créature du lac noir, d’innombrables films de guerre et d’invasion. Certains avaient été financés par la CIA, dans son effort pour nous faire comprendre les dangers que l’Union soviétique représentait. Le soir, après les programmes triples, je me cachais sous les couvertures, entouré de mes fidèles G.I. Joe.

Après de nombreuses années, j’ai compris que cette crise n’existait pas vraiment (du moins, la plupart du temps), qu’il s’agissait d’abord et avant tout d’une vue de l’esprit, d’une façon de scander le monde et l’histoire. Nous allons de crise en crise. Celles-ci imposent leur rythme, engagent à des actions, créent des événements, organisent une mémoire. Je me souviens très bien, par exemple, où j’étais au moment des attentats du 11 septembre 2001. J’étais à la maison en train de faire mes valises. Je partais le soir même pour Toulouse. Un bon ami m’a téléphoné: «Ouvre la télé! Un avion vient de s’encastrer dans une des tours du World Trade Center.» C’est ainsi que j’ai pu assister, en direct et entièrement médusé, à l’encastrement du deuxième avion. Notre réalité venait de basculer.

J’étais en sabbatique et je partais déjà avec le désir d’écrire un roman américain. Je voulais qu’il porte sur la démesure, sur la violence au cœur de l’Amérique, sur l’inconscience aussi. J’avais fait l’année précédente du repérage à Santa Cruz en Californie, là où un terrible tremblement de terre était survenu en 1989. En regardant les tours s’effondrer, ma résolution est devenue inébranlable. Il fallait que j’écrive Les failles. J’ai mis cinq ans à le faire. Je voulais un livre monde, un livre où mon lecteur pouvait se perdre et comprendre pour soi ce que mon anti-héros vivait. J’entendais construire un monde que je pouvais par la suite détruire, quand la crise atteignait son paroxysme.

Le tremblement de terre de Santa Cruz est devenu ma façon de parler des attentats du 11 septembre, ma façon de mettre en scène une violence subite, imprévue, globale et spectaculaire. L’historique et le fictionnel s’y croisaient selon une dynamique résolument métafictionnelle. C’était une réaction immédiate aux attentats, une écriture dictée par la crise et ses mécanismes. Celle-ci ne changeait rien à mon projet, déjà amorcé, mais elle venait en confirmer la pertinence.

2

Un certain désordre favorise la synthèse.

Michel Serres, Le tiers-instruit

Avec les années, la crise s'est immiscée partout. Mes recherches ont porté, que ce soit de façon explicite ou non, sur la crise, ses effets et ses principes, sa violence, sa symbolique singulière, sa fascination. Je me suis intéressé à l’imaginaire de la fin, quand la crise qui secoue le monde semble vouloir l’anéantir. Dans l’Apocalypse, la crise trouve son point culminant, puisqu’elle atteint le monde dans sa totalité. J’ai aussi exploré l’imaginaire du labyrinthe, où la crise est, cette fois, plus personnelle. C’est l’entrée de Thésée dans le dédale, et le moindre faux pas peut occasionner égarement et mort. Le labyrinthe est l’espace même de la crise, prison pour l’un (le Minotaure qui y a été enfermé), arrêt de mort pour les autres, qui sont donnés en pâture au monstre.

Mon intérêt s’est porté sur la violence et ses manifestations: les tueurs en série, les zombies, la guerre, la mort, les apocalypses intimes, les attentats terroristes. Je suis revenu explicitement sur les événements du 11 septembre, fasciné par les procédés de fictionnalisation et de mythification des attentats. La radicalisation des opinions, la réduction des événements à une séquence toute simple où bons et méchants sont clairement identifiés, la dimension planétaire du choc, la simplification des enjeux politiques ont tôt fait de transformer ces attentats en un mythe contemporain, qu’on voit se cristalliser sous nos yeux.

Dans la foulée de ces recherches, je me suis intéressé à l’imaginaire contemporain qui a fait de la crise sa tonalité première. Pour de nombreux commentateurs, nous vivons dans une situation de transition, où les crises se multiplient, touchant tout autant les modes de conservation de la culture que les relations économiques, sociales et humaines que nous pouvons avoir, dans notre environnement personnel ou notre écosystème. Nous vivons en régime contemporain d’historicité, marqué par un présent surreprésenté et, surtout, en crise perpétuelle.

Pourtant, malgré ce que clament les prophètes de malheur, le contemporain n’est pas la crise, le contemporain n’est pas en crise; mais, comme tout équilibre, nécessairement précaire, il est instable et peut à tout instant basculer, changer de direction. Il connaît des moments de risque et des discontinuités qui viendront en changer le cours. Or, tout changement peut être compris comme une situation de crise.

Le contemporain n’est pas en crise, mais il est essentiellement hétérogène. De nombreux temps y cohabitent –habitudes persistant au présent, volonté de s’affranchir d’une histoire, difficulté à comprendre le présent dans son immédiateté même–, et viennent buter les uns contre les autres. Ces tensions se déploient dans la durée et les chocs ponctuels qu’elles provoquent sont interprétés comme des situations de crise. Le contemporain n’est pas en crise, mais la crise lui va comme un gant, elle lui donne sa forme et sa teinte.

3

The probability of the actual is absolute.

Cormac McCarthy, Cities of the Plain

Tout ce temps, je suis resté fasciné par les attentats du 11 septembre et leur impact sur notre imaginaire. Sur un plan personnel, je croyais en avoir fini, après avoir fait paraître Les failles, mais c’était sans compter sur cette insistance des événements à perturber l’ordre. Politique tout autant que symbolique.

En février 2002, avec cet ami qui m’avait téléphoné, nous nous sommes rendus à Manhattan. Un belvédère avait été construit près de Ground Zero et on pouvait y monter voir les travaux de nettoyage et d’excavation. Pendant que nous attendions notre tour, j’ai pris une photo. Un homme posait pour un photographe devant la sculpture qu’il avait créée, inspiré par une photo célèbre qu’il tenait entre ses mains. J’ai encadré ma propre photo et l’ai mise sur le mur de mon bureau à l’université, en me disant qu’il me faudrait bien un jour m’en servir. Cela m’a pris dix ans pour le faire.

Le court roman s’intitule Le onzième homme (2012), et c’est en tous points l’antithèse des Failles. La métafiction est devenue une autofiction. Le livre monde s’est transformé en novella. La photographie a pris le dessus sur l’écriture; le silence, sur la parole. Et les attentats n’y sont plus un arrière-plan, un interprétant discret, mais le sujet même du texte. Et ils font dérailler la vie de mon narrateur.

Le récit commence avec l’appel de mon ami qui me dit d’aller ouvrir la télé. Il se poursuit avec mon départ pour la France et relate ce projet que j’avais d’écrire un roman américain. Ce n’est pas Les failles dans ce cas-ci, mais un projet intitulé Le onzième homme, une fresque historique sur la construction d’un gratte-ciel à New York dans les années trente. Le titre venait de la célèbre photo de Charles Ebbets, «Lunchtime atop a Skyscraper», où l’on voit onze hommes –c’est le dernier à droite qui m’intéressait– manger leur dîner sur une poutre d’acier suspendue dans les airs. Or, ce projet fictif de roman se défait sous l’effet de l’encastrement des avions dans les tours du World Trade Center. Et c’est le rapport même à la fiction qui se désagrège dans le nuage de poussière soulevé par leur effondrement.

Je raconte l’anecdote, parce qu’elle me sert à mieux comprendre ce qu’écrire en temps de crise implique. Elle me permet plus exactement de saisir ce que la durée fait à l’écriture en temps de crise. La différence est importante. Ma propre expérience me l’a montré: plus on s’éloigne du point d’impact de l’événement, comme dans un mouvement centrifuge, et plus l’impact de l’événement est grand sur l’écriture. Si dans un premier temps, la fiction que j’entendais créer a pu se déployer à l’abri des événements, sans que ceux-ci ne viennent troubler la forme romanesque choisie; dans un second temps, leur effet disruptif est venu perturber l’ordre fictionnel lui-même.

J’ai fini par intérioriser les événements, et leur réalité a modifié mes conceptions de l’écriture. Il faut laisser parler les événements, ai-je compris, leur vie secrète est faite pour nous surprendre. C’est la leçon tapie au cœur du Onzième homme. On doit permettre au réel d’indiquer la voie à suivre, malgré le caractère déstabilisant de cette ouverture. Et, maintenant, quand je me mets à écrire, je n’imagine plus des structures englobantes, je ne construis plus des mondes autonomes, structurés sous vide; je commence par porter attention à ce que le monde rend disponible, à tous ces fils que les événements tissent entre eux. Je les laisse dicter la forme de ce que j’écris.

Gervais, Bertrand. 2018. Écrire en temps de crise. Publication en ligne sur le site Quartier F. http://quartierf.org/publication/ecrire-en-temps-de-crise

Gervais, Bertrand. 2005. Les failles de l'Amérique. Montréal. XYZ éditeur.

Gervais, Bertrand. 2012. Le onzième homme. Montréal. La traversée.

Girard, René. 1961. Mensonge romantique, vérité romanesque. Paris. Bernard Grasset.

Girard, René. 1972. La violence et le sacré. Paris. Bernard Grasset.

Girard, René. 1978. Des choses cachées depuis la fondation du monde. Paris. Bernard Grasset.

Kermode, Frank. 1966. The Sense of an Ending, Oxford, Oxford University Press.

McCarthy, Cormac. 1998. Cities of the Plain. New York. Alfred A. Knopf inc.

Rosset, Clément. 1978. Le réel: traité de l'idiotie. Paris. Minuit. Critique.

Serres, Michel. 1992. Le tiers-instruit. Paris. Gallimard.